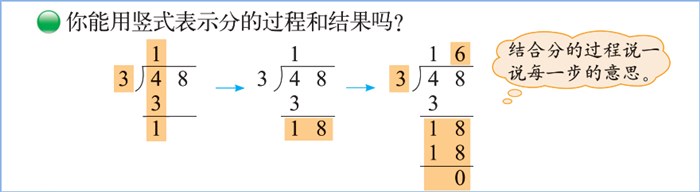

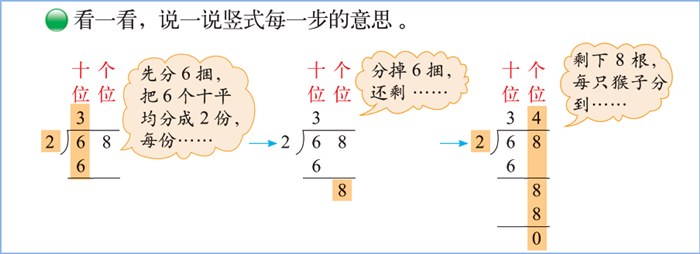

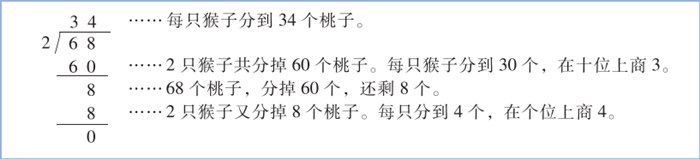

| 竖式是为了记录,而非创造 ——数与代数部分反思2(《分桃子》、《分橘子》) 叶澜先生说:“一个教师写一辈子教案不一定成为名师,如果一个教师写三年的反思,有可能成为名师。”今日反思,来自第一单元除法的前两个课时。 这两个课时都是探索两位数除以一位数的计算方法,重点研究用竖式表达分物的过程和结果,理解竖式每一步的意思也是难点。不同之处在于《分橘子》一课中被除数的首位不是除数的整数倍,如48÷3。两课时的起始问题都是在情境中平均分物,所以列出除法算式对学生来说并不难,而除法竖式却出现了一堆问题。 《分桃子》一课中第一个问题要解决的是68÷2=?学生有口算除法的经验,将68分为60和8,60÷2=30,8÷2=4,30+4=34。嗯,正常思路,很好。也有同学是列竖式计算的,但问他竖式的每个数表示的意思,学生并不能很好的回答出来,看来,学生是“记”竖式,而不是“用竖式记录”。所以,第一课时教材的问题串设计的就是“看一看,说一说竖式每一步的意思”,而非第二课时的“你能用竖式表示分的过程和结果吗?”(如下图对比) 而在课堂上,我是按照教书用书提示的那样:让学生尝试着列竖式计算,其实这样处理对于一部分孩子来说是有些浪费时间的,从提高课堂有效性的角度来看,我应该省去让全班同学列竖式这一步骤,而是找出上个环节中,学生有列竖式的作业单来直接呈现,顺势提出教材的第二个问题,可以这样引导:“有同学是这么计算的,用了我们之前学习的竖式,那么,你能结合刚刚的分物或者口算的过程,说一说竖式每一步的意思吗?”这时,就将问题的重点引导到理解竖式每一步的意义上,而非如何列竖式。这样既突出了重点,又会为难点留足课堂时间。课堂中采用的是带领全班同学说每一步的意思后,又让同桌说一说,虽然看起来是每个人都过了一遍,但就作业情况来看,其实并不是每个人都掌握牢固了。所以,这一点可以设计成纸质的填空作业单。像这样,让他们填空之后再说一说可能掌握的更牢固一些吧。 到了第二课时,计算48÷3。这时,学生的口算就比较有意思了,一种方法是像之前一样,先分整数部分,每人分得10个,剩下18个平均分成3份,每份六个,所以每人得到16个。还有一种麻烦些,但分的也很对。先每人分10个,分走30个;整数部分剩下的10个,每人分3个,剩下的1再与8合并,每人还能分到3个,合起来每人分到10+3+3=16个。分的没错,可是这种分法没办法用竖式记录啊,或者说,没有办法渗透“位值”的思想,那么,我们在课堂上处理的时候就可以引导学生观察这两种分法,发现第一种只需要分两次就能得到结果,而后者则需要分三次,这样对比之后就能发现,第一种分法更为简便。这时,我们再直接呈现问题:请你用竖式表示这种分法的过程和结果。那么,分法和竖式就自然而然的对应起来了,而且更为清晰一些。可是在课堂上我却无意间引导了分法的多样化,其实这是有碍于本节课学习目标的实现的。有时候抓住生成能够使课堂更加出彩,而有时不能恰当引导则会偏离目标。 这两节课中的竖式,都是在上一步已经充分理解算理的基础上,将横式记录的计算过程转换为竖式的形式而已,只需要将其“对应”,所以算理是基础,对应转换是关键,要让学生在此过程中充分理解并顺利转换。 |