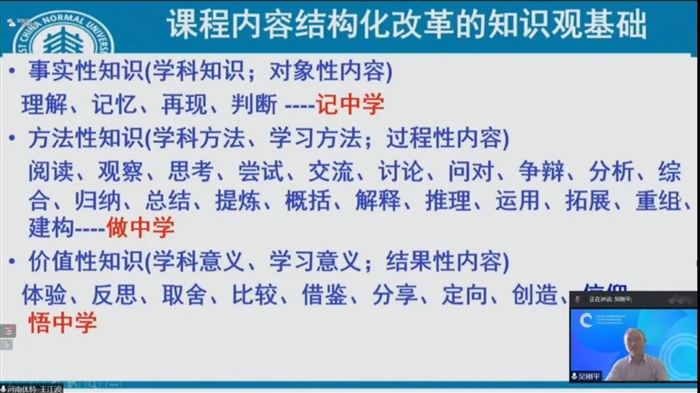

| 为什么听懂了还不会? ——“义务教育课程方案和课程标准(2022年版)”解读专题培训会 有人说:击垮老师,只需要一个“期末”。期末复习时,本幻想着和学生们欢快地在知识的海洋里遨游,没想到一回头,就你一人上了岸,昨天刚捞上来,今天又掉下去了,好不容易喘口气,发现竟然还有往回游的! 今天在学习郑州市教育局主办的“义务教育课程方案和课程标准(2022年版)”解读专题培训会时,吴刚平老师在“课程内容结构化改革的知识观基础”部分讲到三种知识形态与三种学习方式。 三种知识形态:事实性知识、方法性知识、价值性知识 三种学习方式:记中学、做中学、悟中学

吴教授以最常见的如何写议论文为例,道出语文学科甚至是其他学科也存在的普遍性问题:方法我教给学生了,学生也会了,可是为什么还是写不出作文(做不对题)?这个现象相信很多老师都遇到过,我听到首先想到的就是这些幽默笑话,脑海里浮现出自己和各学科同事在评价后的疑问、无奈、抱怨、不解,当然都是以玩笑式的形式吐槽一下,尤其到期末,这种恨铁不成钢的感觉会更加明显。 可是我们有没有想过,学生听懂了我们讲述的做题步骤或者方法,也能再复述出来,可为什么还是不知道怎么写议论文?这是因为,我们传授的虽然是方法,却不能称之为是“方法性知识”,从学生的角度来看,他只是明白了我们所说的“方法”,是我们的传授,不是学生自己通过阅读、观察、思考、归纳、总结等方式悟出来的,少了探索环节,直接接受成果,所以只能属于“事实性知识”,三种学习方式的基础——记中学。 本应该由学生自己探索的“做中学、悟中学”,被老师这么一讲,统统变成了“记中学”,变成事实性知识,这种方式在短期内是高效的,但中期是低效的,长期是无效的。因为记中学,记住了会忘记,忘了再复习,循环往复,重复训练不可避免。悟出来的东西是会跟自己一辈子,从来不需要想起,永远也不要会忘记,这种才是方法性知识、价值性知识,怎么学就会变成什么知识。 记中学、做中学、悟中学,这三者之中最重要的就是“做中学”,“做中学”能解决“记中学”的问题,同时又是“悟中学”的基础。这也就是为什么,我们在备课时,一定要做好教学设计,尤其是设计好教学活动,让学生建立自己的学科知识体系。 理解概念及内在联系,会有一种从内而外的清晰感,从原来“我知道很重要,我应该这么做”到“我知道什么导致它很重要,我为什么这样做”。

|